1、农村宅基地

农村宅基地,是农村村民用于建造住宅及其附属设施的集体建设用地,包括住房、附属用房和庭院等用地,不包括与宅基地相连的农业生产性用地、农户超出宅基地范围占用的空闲地等土地。

2、农村宅基地使用权

农村居民宅基地的所有权依照法律规定归集体所有,农民对宅基地依法只享有使用权,农村居民宅基地使用权是农民群众的一项重要的财产权利。

农村宅基地使用权,是指农村居民在法律允许范围内对宅基地的占有、使用、收益的权利。

(1)占有权。宅基地使用权人经依法申请批准取得宅基地使用权,便享有对宅基地的独占权,任何组织个人不得非法侵占、擅自使用或剥夺其宅基地的使用。

(2)使用权。宅基地使用权没有明确的时间限制。不论宅基地使用的年限长短及其建设情况如何,宅基地使用权非依法定原因不能被剥夺。对于宅基地上的建房,与宅基地使用权同时受法律的长期保障,宅基地使用权人可以自由行使权利。

(3)在宅基地空闲处修建其他建筑物、设施的权利。宅基地使用权人在主要住宅建筑外,可自行在宅基地范围内建筑其他生产或生活需要的建筑和设施。

(4)宅基地使用权人有在宅基地内种植林木、花草、蔬菜的权利。该种植的林木、花草、蔬菜归使用权人所有。

3、宅基地使用权证

宅基地使用证是指农村村民在集体土地上因建房需要,向集体组织申请建房用地,经集体同意,经乡(镇)人民政府审核同意报送县(市)人民政府批准后,向县(市)土地主管部门申请办理集体土地使用权登记并由县(市)人民政府颁发《集体土地使用证》。宅基地使用证是当前农村村民合法拥有房屋和用地的权利凭证。宅基地使用证可以在集体内部成员之间转让,但不得向非集体组织成员转让。

4、农村村民申请宅基地必须要符合哪些条件?

农村村民每户只能有一处宅基地,每户农民建房用地标准由省、自治区、直辖市在土地管理地方法律中规定,不得超越批准建房。

可以申请宅基地的情况:

(1)农村居民户无宅基地的;

(2)农村居民户除身边留一子女外,其他成年子女确需另立门户而已有的宅基地低于分户标准的;

(3)集体组织招聘的技术人员要求在当地落户的;

(4)回乡落户的离休、退休、退职的干部、职工、复退军人和回乡定居的华侨、侨眷、港澳台同胞,需要建房而又无宅基地的;

(5)原宅基地影响规划,需要收回而又无宅基地的。

有下列情况之一的,不得安排宅基地用地:

(1)出卖、出租或以其他形式非法转让房屋的;

(2)违反了计划生育规定超生的;

(3)一户一子(女)有一处宅基地的;

(4)户口已迁出不在当地居住的;

(5)年龄未满十八周岁;

(6)其他规定不应安排宅基地用地的。

5、城镇居民能否在农村购置宅基地?

《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》规定:加强农村宅基地管理,禁止城镇居民在农村购买宅基地。国土资源部2004年234号文件规定:严禁城镇居民在农村购置宅基地,严禁为城镇居民在农村购买和违法建造的住宅发放土地使用证。

6、宅基地使用权能否可以继承?

农村宅基地不能继承,农房可以依法继承。

农村宅基地所有权、宅基地使用权和房屋所有权相分离,宅基地所有权属于农民集体,宅基地使用权和房屋所有权属于农户。宅基地使用权人以户为单位,依法享有占有和使用宅基地的权利。在户内有成员死亡而农户存续的情况下,不发生宅基地继承问题。农户消亡时,权利主体不再存在,宅基地使用权灭失。同时,根据继承法的有关规定,被继承人的房屋作为其遗产由继承人继承。因房地无法分离,继承人继承房屋取得房屋所有权后,可以依法使用宅基地,但并不取得用益物权性质的宅基地使用权。

河南省宅基地管理存在的哪些问题?

宅基地审批管理涉及农民的切身利益,群众关注度较高,建国以来不同时期有不同的政策要求,加上基层监管执法力量薄弱,在排查摸底中发现一些问题,主要表现在以下几个方面:

1、一户多宅、超面积使用占比较大。由于历史原因,河南农村宅基地面积超标的情况比较常见。一些农户因原来的村庄基础设施差、出行不方便等原因,在交通便利的地方私自修建房屋,同时也不放弃原有宅基地,一方面形成老村庄空心化,另一方面也造成土地的浪费,变相增加了宅基地面积。

2、乱占耕地建房问题数量较多。由于种种原因,2011年以来河南省几乎停止了新划定农村宅基地工作,一些群众的刚性需求得不到满足,加剧了乱占耕地建房现象,在全省摸排认定违法图斑工作中,违法建设住宅类数量较大,反映出宅基地违规建房的问题还比较突出。

3、农村宅基地和农房闲置问题较为普遍。随着城镇化的快速推进,农业人口不断向城镇转移,又不能及时退出宅基地,导致农村宅基地闲置现象较为普遍。

4、宅基地审批难监管难问题较为突出。农村宅基地管理点多、线长、面广基层的审批、监督、执法、纠纷仲裁力量薄弱,存在监管盲区等问题。

5、农村建房质量监管不到位。农村建筑基本上处于监管空白地带。建房前不经过相关机构审查,建成后也没有验收。自建住房大多没有设计图纸,凭感觉设计,凭经验建设。一些地方村民建房随意加层扩建、拆墙打洞;一些城郊地区为争取更多的拆迁补偿“突击建房”,导致农民自建住房质量得不到保证,每年都有事故发生。

开展农村宅基地改革的意义是什么?

第一,有利于促进提高宅基地配置效率,促进节约集约利用。开展农村宅基地制度创新研究,构建科学合理的农村宅基地制度,有利于提高农村宅基地配置效率,避免宅基地闲置和浪费,实现宅基地节约集约利用。

第二,有利于构建新的宅基地公平配置机制。由于目前宅基地配置属于无偿分配,农村集体经济组织负责人或者代理人、基层政府土地管理部口负责人往往具有很大的决策权,在某种程度上破坏了农民公平地获取农村宅基地的规则,需要重构公平的农村宅基地配置机制,保障宅基地分配规则公平。

第三,有利于公平地保障农民的居住权、维护农村社会稳定。全面建设社会主义现代化国家是一个长期过程,农民在城里没有彻底扎根之前,不要急着断了他们在农村的后路,让农民在城乡间可进退,对失去宅基地的村民,应当依法重新分配宅基地,通过规范农村宅基地审理和使用,保障农民的合理居住权利,增强农民的获得感和幸福感,维护农村社会大局稳定。

第四,利于规范农村宅基地流转。通过创新农村宅基地制度,构建科学合理的农村宅基地流转制度,减少宅基地流转中出现的社会矛盾,降低宅基地管理的交易成本。

试点工作内容

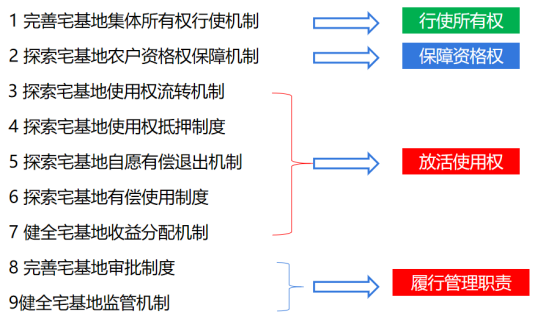

围绕保障农民基本居住权、完善宅基地制度体系、探索宅基地所有权、资格权、使用权分置实现形式,重点在9个方面开展试点即“五探索、两完善、两健全”。

改革试点工作从哪些方面开展?

1、开展宅基地改革政策研究

通过对宅基地的全面调查,摸清行政区域内宅基地现在存在的主要问题,在现行法律及已有规章制度的基础上,探索完善宅基地分配、流转、使用、收益、审批、监管等制度的方法和路径,推动农村宅基地制度更加健全、权益更有保障利用更加有效、管理更加规范。

2、进行宅基地专项调查及数据库建设

在充分汇总整理已有数据资料的基础上,针对性地开展宅基地专项调查,建立农村宅基地数据库,编制农村宅基地台账和图件。

(1)整合已有数据形成调查底图:汇总整理第三次全国国土调查、地籍调查、集体土地所有权登记、房地一体的宅基地使用权确权登记颁证、农村承包地确权登记颁证、村庄规划等相关数据资料,编制农村宅基地数据资源目录,形成宅基地基础数据和调查工作底图。

(2)开展宅基地专项调查:根据已有宅基地相关数据资料汇总梳理情况,按照调查技术规程,按村为单位,以遥感图解法为主,其他方式为辅,针对性地开展宅基地补充调查和验证调查,通过查缺补漏,进一步完善宅基地基础数据。开展宅基地空间数据、属性数据专项调查,确定宅基地的位置、图斑、面积等空间信息,进行农村宅基地的规模、布局以及、权利人、利用情况等属性信息采集,查清农村宅基地的权属和利用情况。

(3)建立宅基地基础信息数据库:以村为单位,将已有数据和专项调查获取的基础数据进行整合汇总。按照统一的数据库规范,对宅基地基础数据进行梳理分析,建立包含宅基地权利人、房屋现状情况及审批、使用、流转、监管等信息在内的农村宅基地数据库,为宅基地政务管理提供数据支撑。

(4)编制宅基地台账和图件:利用农村宅基地数据库,结合影像、行政区划图等图件资料,编制宅基地数据台账,绘制宅基地利用现状图件,通过图、表展示宅基地空间位置、面积、权属、利用等情况。

3、搭建农村宅基地管理信息平台,推进宅基地数字化管理

围绕宅基地审批、服务、监管等问题建立宅基地基础信息“一张图”,查询、管理、审批“一条链”,监测、统计、展示“一张网”的宅基地数字化管理新模式,实现宅基地信息数据化、可视化管理。

农村宅基地制度改革的根本目的是更好地保障农民和集体的土地权益,促进乡村振兴和城乡融合发展。改革的目的是为了规范宅基地管理,实现户有所居,腾退多余宅基地,提高土地节约集约利用水平,盘活闲置宅基地,增加农民的财产性收入。

1、规范宅基地管理,实现户有所居。通过对宅基地的摸底调查摸清宅基地利用现状,明确宅基地布局,辅助村庄规划编制,规范宅基地管理,严格依法落实“一户一宅”,对于长期未新增农村宅基地而缺少宅基地的,按照宅基地审批管理相关要求进行宅基地申请,由乡镇政府对农民宅基地申请进行审批,实现户有所居。

2、腾退多余宅基地,提高节约集约利用水平。通过有偿使用,倒逼村民退出多占超占宅基地,通过有偿退出,引导农民自愿退出闲置宅基地,从而促进宅基地节约集约利用。

3、盘活闲置宅基地,增加农民财产性收入。随着乡村振兴的全面推进,乡村产业快速发展,国家着力推动农村一二三产业融合发展,以促进农业增效、农民增收、农村繁荣。在此背景下,农民利用自己闲置的宅基地进行些商业性经营,增加农民财产性收入。