耕地“进出平衡”是指除国家安排的生态退耕、自然灾害损毁难以复耕、河湖水面自然扩大造成耕地永久淹没外,一般耕地转为林地、草地、园地等其他农用地及农业设施建设用地的,应当通过统筹林地、草地、园地等其他农用地及农业设施建设用地整治为耕地等方式,补足同等数量、质量可以长期稳定利用的耕地。

◆进出平衡内容包含什么?

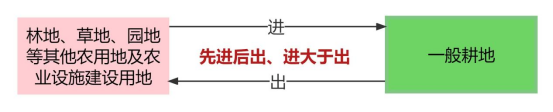

耕地“进出平衡”包括“进”和“出”两部分,针对一般耕地与农用地地类之间的转换。

“进”:补足耕地来源应为地势平坦、适宜耕种且现状地类为林地、草地、园地等其他农业用地及农业设施建设用地的土地。

“出”:占用一般耕地,主要包括占用一般耕地实施国土绿化、建设农田防护林、工商企业等社会资本通过流转获得土地经营权将一般耕地转为园地林地等其他农用地、新增农村道路和设施用地5种情形。

◆进出平衡要注意什么?

1.进出平衡对象为一般耕地,不涉及占用永久基本农田情况。

2.进出平衡区别于占补平衡,耕地“进出平衡”不涉及转化为建设用地情况。

3.要严格遵守先进后出、进大于出的原则。

4.耕地“进出平衡”的责任主体是县级人民政府。“进出平衡”首先要在县域范围内落实;县域范围内无法落实的,在市域范围内落实;市域范围内仍无法落实的,在省域范围内统筹落实。

三、工作内容

耕地“进出平衡”的工作内容主要包含以下5个方面:恢复类耕地潜力调查、年度总体方案编制、补足耕地整治入库、占用耕地项目批准、监督检查。

▲耕地进出平衡主要工作内容

1、恢复类耕地潜力调查

恢复类耕地潜力调查由县级人民政府组织,自然资源主管部门会同农业农村、林业等相关部门具体实施。主要调查辖区内除耕地以外的林地、草地、园地等其他农用地及农业设施建设用地可纳入恢复类耕地地块的情况。调查成果纳入省级恢复耕地潜力数据库。

2、年度总体方案编制

对下一年度符合占用耕地情形的,由发包方、实施单位或经营者向乡(镇)人民政府提出申请。乡(镇)人民政府根据申请和恢复类耕地潜力情况,结合本乡(镇)经济社会发展需求,提出年度耕地“进出平衡”落实意见,并于每年12月底前上报县级人民政府。

县级人民政府按照耕地“进大于出”的原则编制年度耕地“进出平衡”总体方案,并组织相关部门和专家对拟占用耕地项目和拟实施补足耕地项目的必要性、合规性、合理性、可行性,是否符合相关规划、产业发展政策及相关技术标准进行充分论证。

3、补足耕地整治入库

补足耕地地块应优先选择自身规模较大,或与周边现状耕地布局集中连片、农田水利设施配套较好、地形坡度较小的地块。补足耕地的地块需符合以下要求:

①地形坡度不大于25度;

②土体厚度不低于60厘米(山地、丘陵区应不低于40厘米),熟土厚度不低于25厘米;

③有稳定的灌溉水源和灌溉设施,灌溉保证率不低于50%;

④排涝能力应满足《灌溉与排水工程设计标准》(GB50288);

⑤田间道路可直接通达;

⑥田块连片面积或与周边耕地连片面积达到一定规模;

⑦土壤有机质含量宜不低于10g/kg,土壤PH值宜保持在5.5~8.5。

4、占用耕地项目批准(指标使用)

根据“进出平衡”总体方案安排,由发包方、实施单位或经营者向乡(镇)人民政府提出占用耕地申请。乡(镇)人民政府收到申请人的申请表后,应在5个工作日内审核完毕,并报县级人民政府。

县级人民政府收到乡(镇)人民政府上报的申报材料后,应组织自然资源、农业农村、林业等相关部门对申报材料进行审核批准。

市级自然资源主管部门通过耕地“进出平衡”监管系统对“上图入库”材料进行审查,通过审查的出具并上传审查意见,完成“上图入库”。

5、监督检查

市、县自然资源主管部门应加强对耕地“进出平衡”实施的日常监管,确保已入库的补足耕地真实,占用耕地项目的实际用途与批准用途一致。对于未经批准违法违规将耕地转为其他农用地,或未按批准用途利用耕地的,由县级及以上自然资源主管部门依法依规严肃查处,涉嫌犯罪的及时移送司法机关追究刑事责任。

省自然资源厅通过耕地卫片监督、年度国土变更调查等方式强化对耕地变化的动态监测监管,及时发现、处置问题。对未按规定落实年度耕地“进出平衡”的县(市、区),将检查结果作为年度耕地保护责任目标考核的主要依据,予以全省通报批评,并冻结该县(市、区)指标库内补足耕地或补充耕地指标,整改通过后解除冻结,对于整改不力或者以弄虚作假方式整改的,严肃追究相关单位和责任人的责任。

参考文件:

1.《自然资源部 农业农村部 国家林业和草原局 关于严格耕地用途管制有关问题的通知》(自然资发〔2021〕166号)

2.《河南省自然资源厅 河南省发展和改革委员会 河南省农业农村厅 河南省林业局 关于严格耕地用途管制 落实耕地“进出平衡”的实施意见》(豫自然资发〔2022〕25号)

3.《河南省自然资源厅关于印发河南省耕地“进出平衡”实施暂行办法的通知》(豫自然资发〔2022〕33号)